創業400年、

軽井沢の昔を今につなぐ場所

つるや旅館は、江戸時代初期に、中山道の宿場町軽井沢宿の休泊茶屋、旅籠鶴屋として開業しました。

明治に入り、宣教師たちの軽井沢への往来が始まると、つるやは旅館業に転じ、日本風の建物のまま、

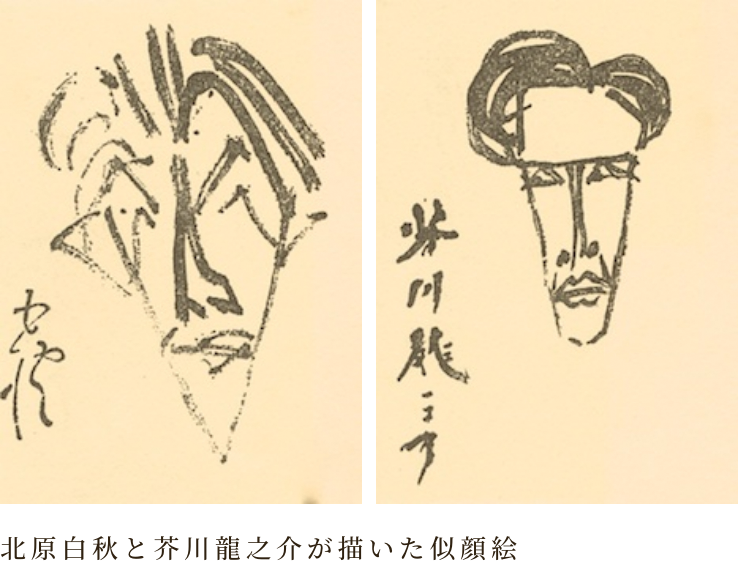

西洋風な雰囲気を取り入れました。その後、大正には、多くの文人たちが泊まられました。

芥川龍之介、室生犀星、堀辰雄らが、暖かな雰囲気の中で執筆を行いました。

そして、今、幾度かの改装を重ねながら、軽井沢の昔を今につなぐ旅館として、歴史を守り続けています。

旅籠「つるや」

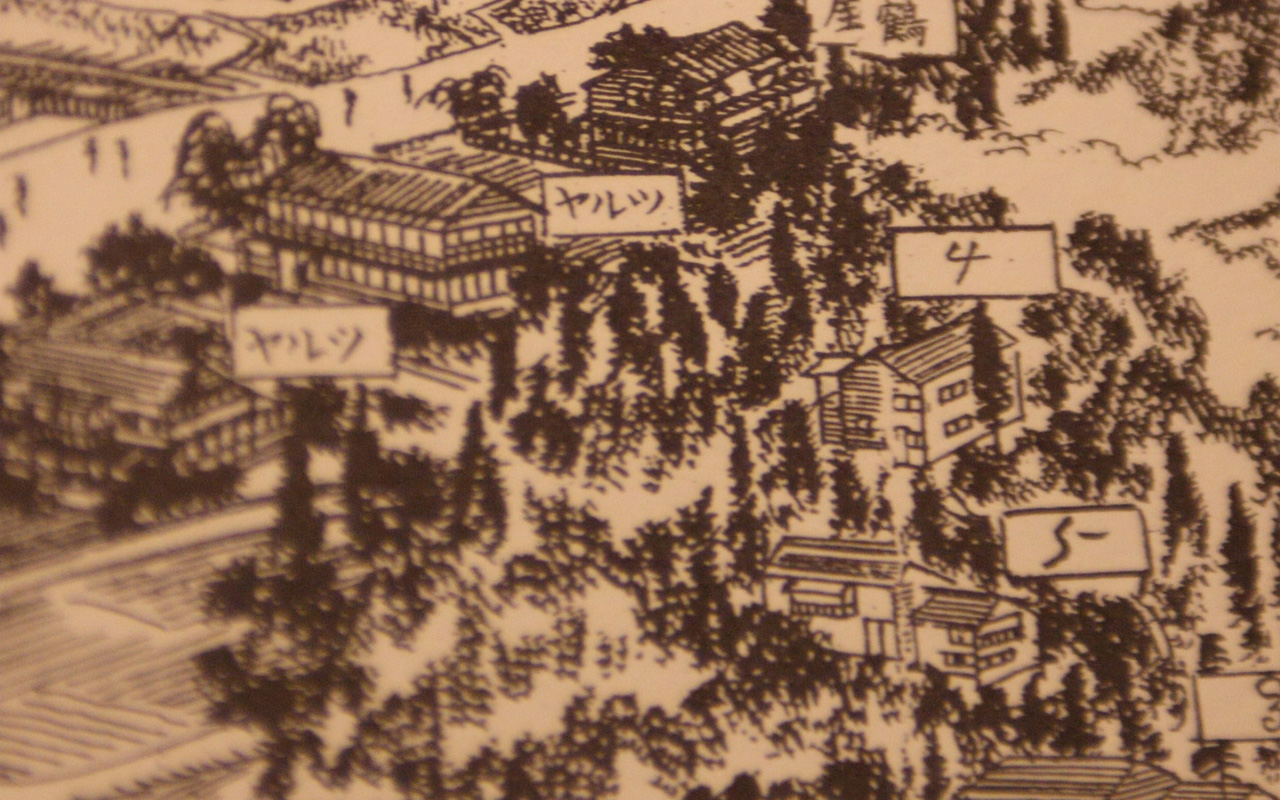

「不毛の地」から宿場町へ

江戸時代以前の軽井沢は「不毛の地」と言われ、ひどい寒村だったそうです。徳川の開府に伴い、東西への往来が激しくなると、東海道に並んで中山道もまた五街道の一つとして重要な道路となりました。そして、中山道の一番の宿板橋から数えて十八番目の軽井沢宿は、碓氷峠の登り口の宿場で、峠越えをした旅人や、朝立ちで峠を越えようとする客人たちでにぎわうようになりました。

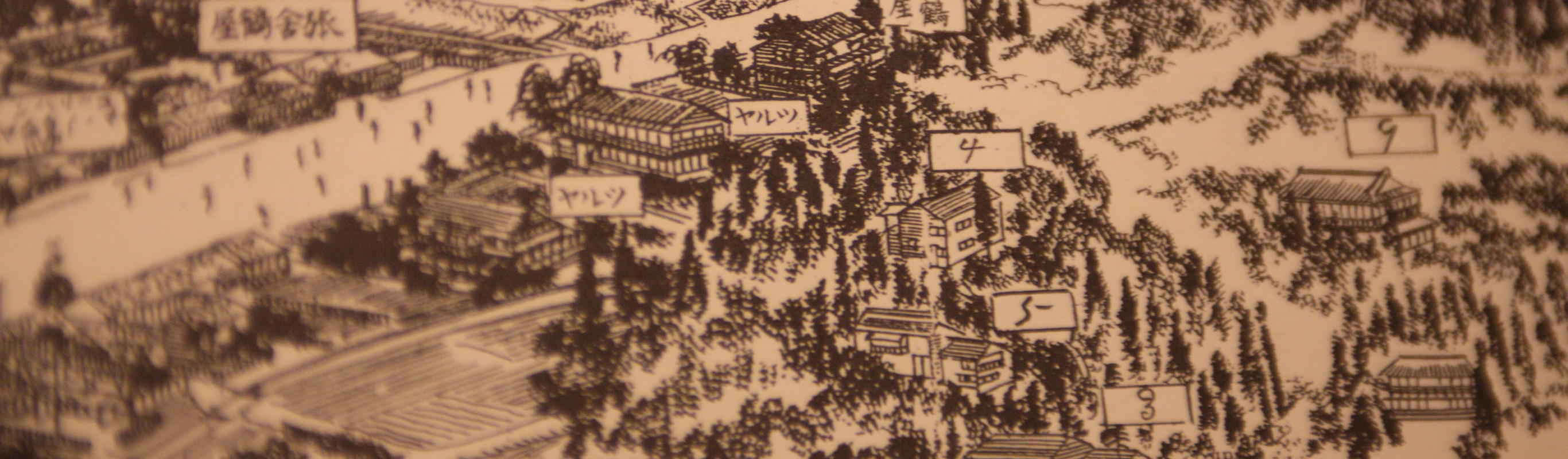

「つるや」茶屋時代

参勤交代時代の「つるや」は、休泊茶屋を営む旅籠でした。当時は、現在の「つるや旅館」の位置に、間口七間一尺(約13メートル)の店を構えていたのです。街道の際まで長く出張っていたひさしの下と、中の広い土間には縁台がいくつも並んでいました。上客は奥へ通って鯉料理や「しっぽくそば」で一杯やっていました。 休泊茶屋の飯時は忙しかったようです。峠を上り下りする旅人が、朝昼夕とひっきりなしに立ち寄って、縁台の上のものを立ちながら食べて行きます。縁台の中程にはお賽銭箱のような大きなけやきの銭箱がすえてありました。旅人は食べ終わると、チャリンと銭を投げ込んでいきます。銭箱の中には、銭に混じって必ず石ころや茶碗のかけらなどが入っていたそうです。旅用の乏しい旅人がただで食べて行ったのでしょう。

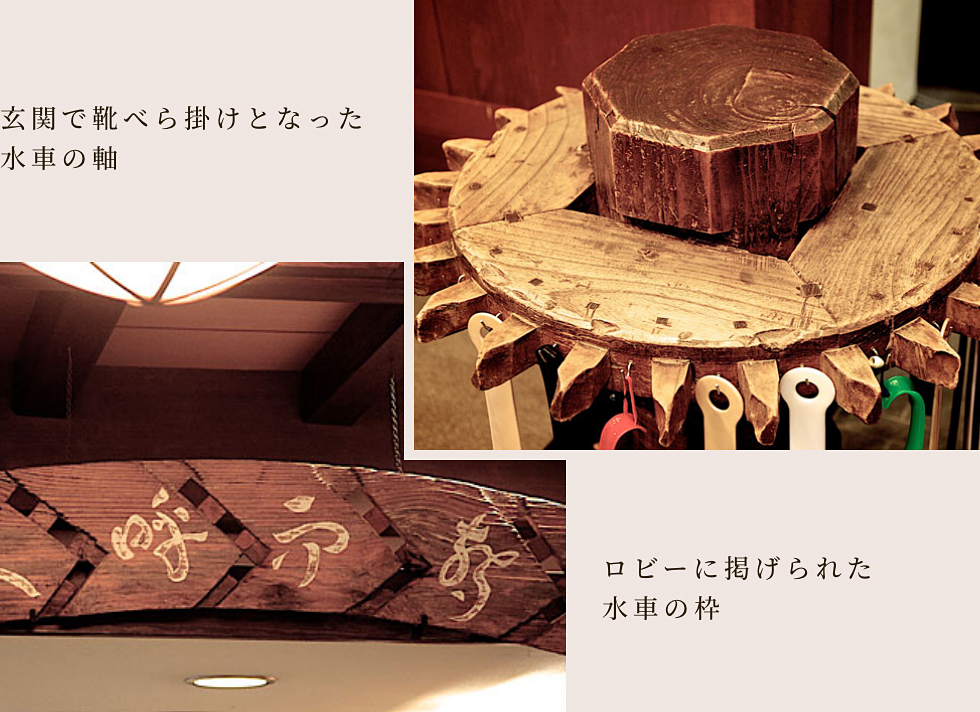

つるやの水車

「つるや」の当主は、代々「仲右衛門」(なかえもん)が通り名で、隠居すると「作兵衛」(さくべい)と呼ばれました。「つるや」裏にあった水車小屋は、そばの実を挽くためのものであり、作兵衛水車といって、隠居仕事になっていました。現在、水車小屋のあった通りは、「水車の道」と呼ばれ、旧軽銀座と平行する緑溢れる散歩道となっています。水車の車軸の一部は、現在、つるや旅館の玄関口で、靴べら掛けとして活用され、枠はロビーに飾られています。

避暑宿と客人たち

再び不毛の地へ

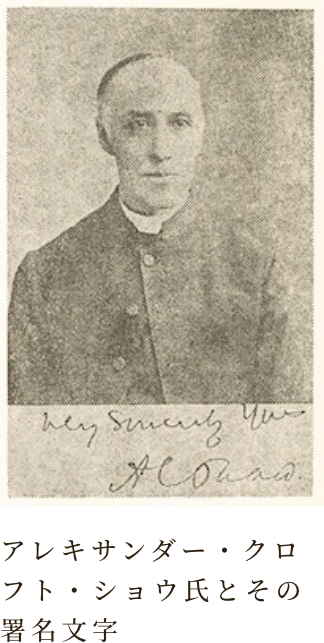

幕末になって、参勤交代が止み、明治18年には、横川—軽井沢間に鉄道馬車が通じるようになっていました。そして、路線からはずれた宿場時代の軽井沢はその面影を失い、再び不毛の地とも言うべき原始の寒村に戻ってしまいました。そこにほのかな光明をさしかけたのはアレキサンダー・クロフト・ショウ師でした。

見いだされた避暑地

明治初年、内地雑居の令が布かれて外国人の日本国内旅行が自由になるとまずキリスト教欧米各派の宣教師たちが布教旅行をはじめました。英国聖公会の副監督のショウ師もその一人でした。軽井沢に師が立ち寄られたのは七月、軽井沢高原は新しい緑におおわれ、もっともさわやかな季節を迎えていました。故郷のスコットランド、移住先のカナダを思い起こさせる軽井沢に望郷の念をかられた師は、つるや主人仲右衛門の斡旋で大ヶ塚山(つるや旅館前の小山)に民家を移築して別荘を作りました。避暑地としての軽井沢の発見、別荘の第一号です。その後、ショウ師は友人の宣教師も誘って軽井沢の開拓を始めたのでした。当時の外国人達の日常生活は、礼拝、読書、散歩、スポーツとお金をかけない健康そのものの生活でした。人生の慰楽を自然とスポーツに求める「軽井沢雰囲気」を作り上げました。

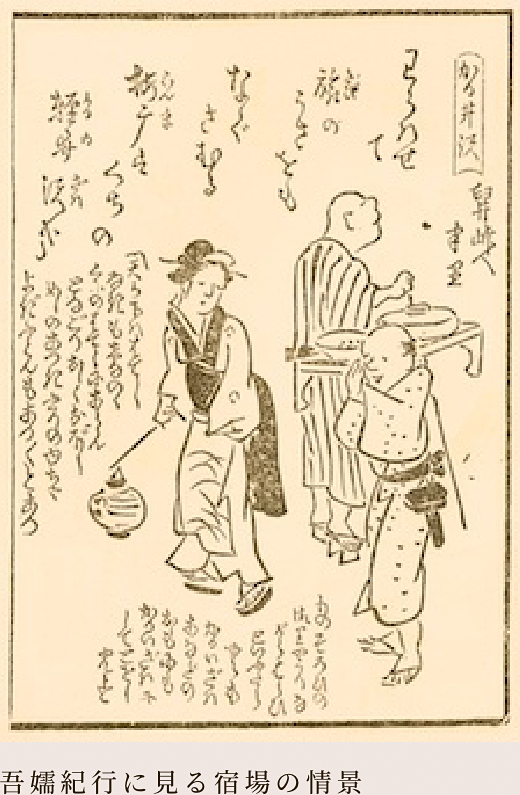

宣教師の宿から文士の宿へ

「つるや」が旅館業に転じたのは、ショウ師が軽井沢で夏を送るようになった明治19年頃のことであった。再び活気づいてきた新時代の軽井沢の中にあって、つるやもたびたび改装や増築がおこなわれました。明治半ばの「つるや」の宿泊客は、宣教師関係の方々が多かったのですが、日本人の別荘がポツポツと建てられるようになって、多くの文人、学者、実業家が訪れるようになりました。島崎藤村をはじめ、芥川龍之介、永井荷風、室生犀星、堀辰雄、谷崎潤一郎、志賀直哉、正宗白鳥…。「つるや」は文士たちのたまり場となったのです。

「美しい村」の舞台に

「ご無沙汰をいたしました。今月の初めから僕は当地に滞在して居ります。」堀辰雄がつるや旅館で執筆をした小説の一つが「美しい村」でした。軽井沢を舞台に、別れた恋人への思いを断ち切るころ、宿の中庭で少女に出会います。その少女の面影を音楽的に構成したこの作品は、軽井沢の魅力を繊細に表現しています。小説「美しい村」は、現在、軽井沢町の街づくりビジョンとしての要になっています。